在乡村振兴战略深入推进、传统文化传承愈发受重视的当下,重庆中医药学院“岐黄沃边,山银振乡”三下乡实践队于7月14日至17日走进重庆秀山县,在田野与非遗馆间、在基层故事与红色记忆中,展开了一场兼具专业探索与人文关怀的实践之行。

初遇:坝芒村中的产业肌理探寻

实践队首站抵达秀山县隘口镇坝芒村。8600亩山银花田铺展在山间——8300亩村民自营田、300亩村委示范基地,构成了当地的"绿色银行"。今年4万多斤鲜花仅售3.2元/斤,总收入约13万元。看似可观的数字背后,粗放管理导致的品质参差、市场行情波动带来的收益不稳,成了制约产业升级的现实挑战。

从粗加工工厂里轰鸣的杀菌烘干设备,到深加工车间的高低温新机器;从文书记"承包示范基地降成本"的务实思考,到当地企业钟总"山银花入选'渝十味'"的发展底气,实践队成员结合专业背景观察到:这里有套种黄精的生态智慧,却缺产地加工一体化的技术支撑;有药食同源的开发潜力,正盼着良好农业规范(GAP)认证打破发展瓶颈。队员们初步建议,可依托高校资源开展技术培训,探索“鲜品初加工+精深加工”产业链,让山银花从“卖原料”向“卖产品”转型。

深探:西街非遗馆里的文化密码与振兴潜力

离开田野,实践队在西街非遗馆遇见时光的沉淀,更触摸到文化与产业交融的可能:

紫砂石壶传承人向华清的工作室里,平江河的水冲石正经历 “三天粗制、数周打磨”的淬炼。他指尖摩挲着石壶纹路:“每一道痕都是山水与手艺的对话。”

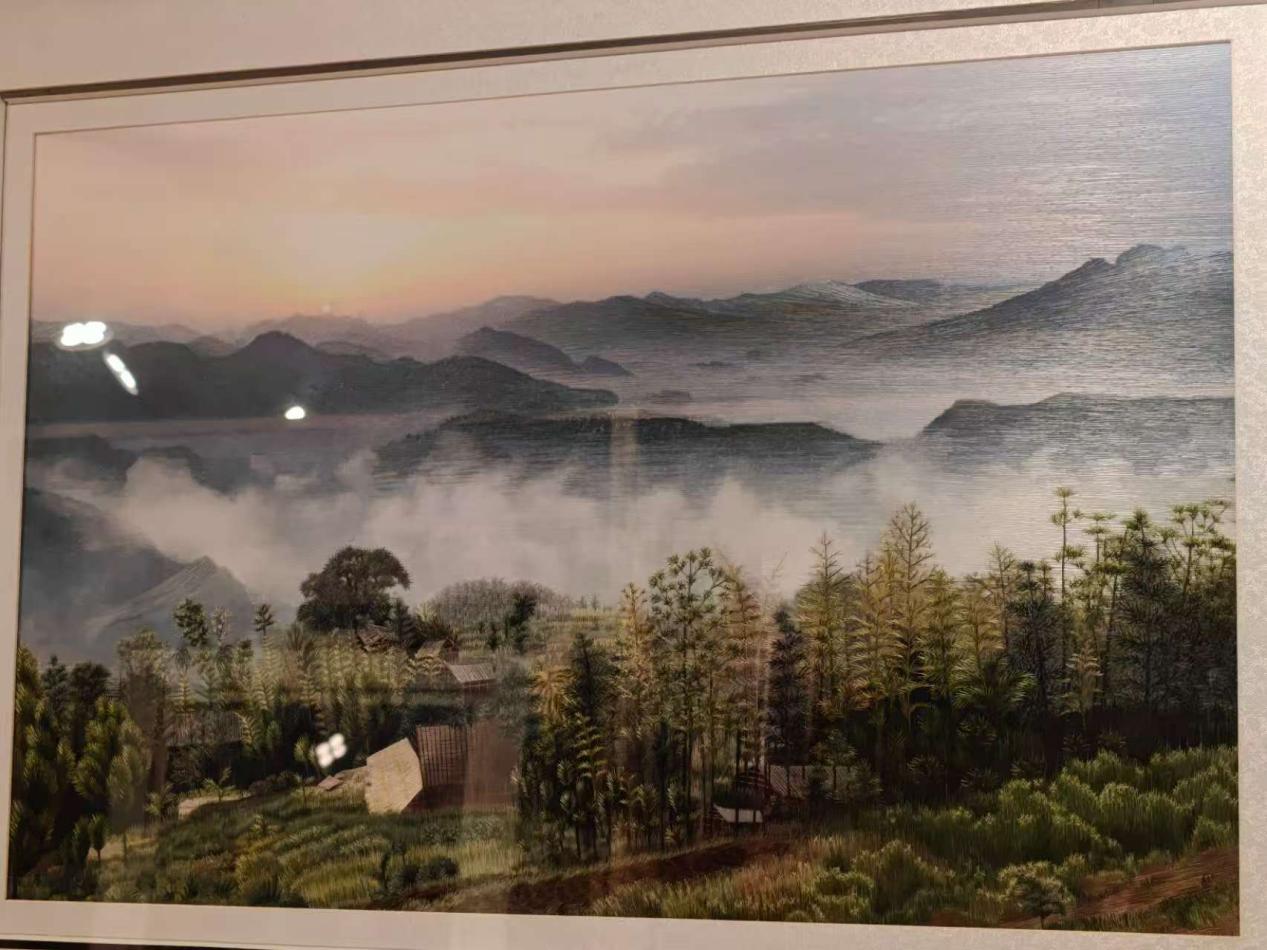

700年历史的金珠苗绣,以长短针晕染出山林渐变的层次感。传承人杨大姐带着一众苗族妇女,凭借双面绣技艺让同一块布绽放两面精彩,店里现货早已售罄,新订单接连不断。

秀山的美,不止于山水,更在于手艺与匠心正从“指尖”走向“舌尖”“身边”,成为乡村振兴的文化支点。苗族银饰的錾刻图腾藏着迁徙故事,扎染缸里的蓝草染料浸透着自然哲学。这些手艺不仅是民族记忆的载体,更在“非遗+文旅”的模式下,成为带动乡村增收的新引擎。

共情:秀山大地上的心灵触动瞬间

“为老百姓干实事,就是职业的高尚。”坝芒村文朝举书记说这话时,手里还攥着刚统计的山银花收成表。他叮嘱实践队成员:“年轻人要守好‘三心’——对得起良心、坚守住本心、不忘却初心。”这句朴实的话,让队员们想起他冒雨查看花田的背影。

倒马坎战斗纪念碑的弹痕里,仿佛还嵌着当年的硝烟;烈士陵园的苍松间,风掠过树梢的声音似在低语。队员们轻抚碑上凹凸的弹痕,读懂这片土地的安宁,是先烈用热血熔铸的传承。

行动:秀山青少年活动中心的文化种子播撒

最后一站,实践队将中医药文化带进青少年活动中心,用乌梅、大黄的故事打开本草世界,以"你画我猜"游戏加深记,教孩子们打太极,让传承从少年开始:

此次实践,实践队既深入产业一线探寻山银花发展的破局之道,也在非遗技艺中触摸文化根脉,更在基层情怀与红色记忆中汲取精神力量。这不仅是一次知识与实践的结合,更是青年学子用行动参与乡村振兴、传承文化薪火的生动写照,彰显了新时代青年扎根大地、服务社会的责任与担当。

图文来源:岐黄沃边,山银振乡队

审核:张璐 刘艳 杨亚飞 江雪莲 杨炀 王帆

排版:袁建丹