2025年7月15日至18日,重庆中医药学院中药学院黄连兴乡先锋团前往重庆石柱,开展了为期四天的黄连产业调研活动。团队深入企业车间、种植基地、交易市场和乡村田间,全方位探究黄连从种植到销售的全产业链发展现状,探寻中医药与乡村振兴的融合路径,推动产学研深度结合。

科技赋能:黄连种植的精细化管理

7月15日,团队首站来到重庆旺隆黄连科技有限公司,参观了黄连荟萃展览馆、加工车间和生产车间。通过彭老师的讲解,团队成员了解到,黄连种植至今仍无法完全依赖机械化,人工精细化管理仍是核心。为实现标准化种植,黄连种植管理系统已全面覆盖种植全流程,包括精准供肥、专业技术指导、实时环境监测和病虫害科学预防。

在石柱黄连实用技术综合试验示范基地,团队学习了黄连种植的“三分栽、七分管、一季收”规律:三分栽:精准把控生长环境,选择阴凉气候、海拔1200-1700米、空气湿度约85%的微酸性土壤区域;七分管:全程人工除草,施用农家肥与有机肥,定期培土养护;一季收:每年9月至11月下旬采收,确保药效与品质。

团队还观察到黄连与农作物的套种模式,这种模式不仅提高了土地利用率,还增加了农户收入。在全国唯一的黄连基因库中,团队成员细致对比不同品种的生长差异,为品种优化积累数据。

创新突破:深加工与科技应用

在检验检测区,技术人员通过微观检测严格把关黄连品质。团队还了解到,黄水镇通过“老一辈亲口相传+点面结合培训”的模式,推动新型种植技术落地见效。

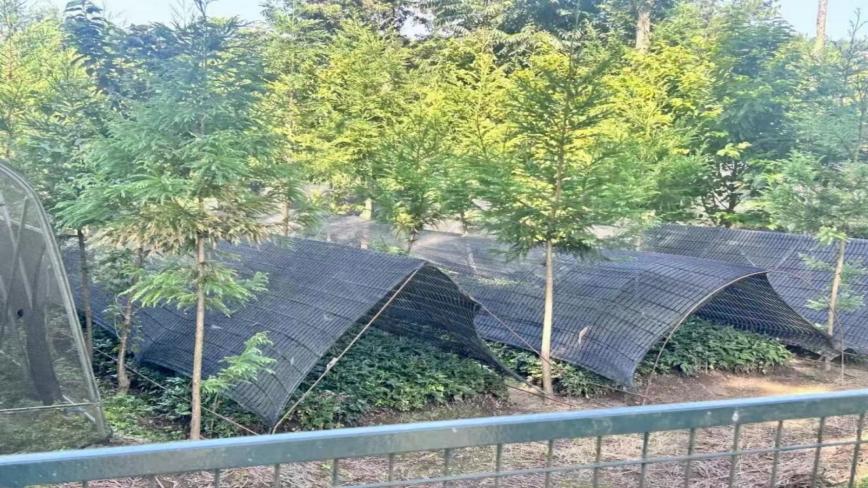

经过试验对比,三角拱棚在抗雪压、防雨水、控光照等方面表现均优于圆拱棚;同时通过采用0.8-1.2米的跨度设计,进一步增强了棚体的稳定性。不过,黄连与柳杉树的混种模式虽能发挥防风和绿化作用,但因柳杉树会大量汲取土壤养分,往往导致黄连生长受限,效果欠佳另外,特制的切片机将采收后的黄连切成均匀片状,为黄连的进一步精细加工奠定了前提条件。。

乡村实践:黄连种植的困境与希望

7月16日,团队走进石柱枫木镇国峰村,与当地农户深入交流。通过调研,团队发现黄连种植面临三大困境:一是劳动力老龄化:年轻人多外出务工,仅剩老人坚守种植。二是环境需求高:对土壤和气候条件要求严格,种植难度大。三是根腐病威胁:病害导致收成不稳定,影响农户积极性。

然而,团队也看到了希望。通过对比黑色遮阳网覆盖的小拱棚种植与柳杉枝遮阳的传统高蓬种植,发现后者更利于黄连生长。此外,土壤消毒技术的推广(如翻土20-30厘米、阳光暴晒或施用生石灰)有效减少了病虫害隐患。

市场探索:黄连交易与跨校合作

7月17日,团队深入黄连交易市场,与安徽中医药大学科学考察队共同研究黄连价格波动因素,分析统货与分拣后等级定价的差异。研讨间隙,两校团队共练八段锦、同玩“你画我猜”,在轻松互动中深化跨校情谊,为未来产学研合作奠定基础。

未来展望:产学研融合助力乡村振兴

7月18日,团队前往沙子镇泰尔森GAP黄连种植地和国药太极石柱黄连GAP种植基地,学习“上厢作埂打窝移栽”技术,亲手参与黄连种植实践。通过实地考察,团队深刻体会到黄连从田间到国药的蜕变过程,也认识到优化种植技术对提升品质的重要性。

此次石柱调研之行不仅是对黄连产业的深度扫描,更勾勒出中医药传承与创新的清晰路径。未来,随着产学研融合的深化、青年人才的加入以及技术难题的攻克,黄连产业将在乡村振兴的浪潮中焕发新活力,书写从“田间药材”到“健康产业”的更多可能。

图文来源:黄连兴乡先锋团

审核:施汀兰 李佳 江雪莲 杨炀 王帆

排版:袁建丹